广州革命根据地的统一

日期:2021-01-04 17:58:39来源:未知浏览次数:0

起因

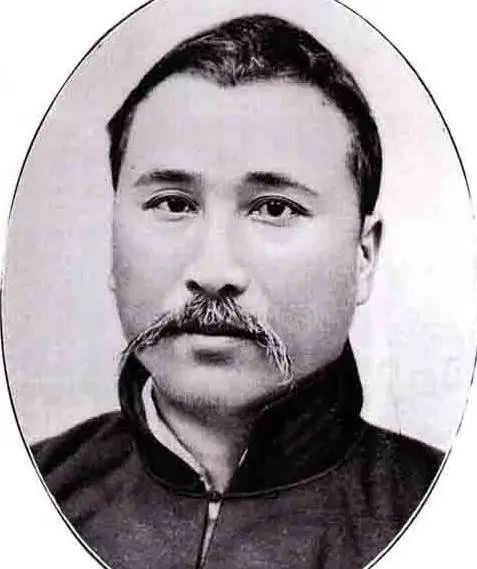

陈炯明原系广州革命政府陆军部部长,1922年背叛孙中山,发动武装叛乱。1923年1月被逐出广州,占据东江地区(今惠州、河源、汕尾、梅州、汕头)后,在英帝国主义和北洋军阀的支持下,勾结湘、赣、闽等邻省军阀和驻粤、川、滇、桂军,伺机夺取广州,推翻革命政府。1925年初,陈炯明乘孙中山北上病重之际,在英帝国主义势力的支持下,将所部改称"救粤军",自任总司令,以林虎为总指挥,洪兆麟为副总指挥,将所属部队编为7个军和5个独立师,以约7万之众分3路进攻广州。为统一广东,顺利北伐,广州革命政府任杨希闵任东征军总司令,先后两次发起讨伐陈炯明的东征作战。

陈炯明(图源网络,侵删)

目的陈炯明:利用孙中山北上、广州革命政府内部发生叛乱,广州革命政府兵力薄弱,攻占广州。

东征军:消灭陈炯明军阀,统一广东省。

第一次东征

东征军右翼作战任务:由许崇智所部粤军担任。由于蒋介石兼任粤军参谋长,黄埔军校校军3000人编入右翼军。周恩来作为黄埔军校政治部主任随军东征,负责军中政治工作。

东征军左翼和中路作战任务:由杨希闵、刘震寰部担任。

第一次东征(图源网络,侵删)

战绩显赫:作战初期,左翼和中路都按兵不动,右翼军却进展迅速。首次参加战斗的黄埔校军,由于有共产党员和共青团员发挥先锋模范作用,更是战绩显赫。在群众的积极支持下,这支军队先后攻下淡水、海丰,于3月占领潮汕地区。不料部队回师到棉湖时陷入敌军重围之中。连长、共产党员曹石泉和曹渊、许继慎等率部奋力作战,击溃陈炯明军主力林虎部,扭转了战局。营党代表章琰在战斗中牺牲。由于共产党员冲锋陷阵、勇猛杀敌,东征军被东江人民称誉为“为民众而牺牲之先锋队”。4月,东征军控制东江地区,取得第一次东征的胜利。

棉湖之战(图源网络,侵删)

回师平叛:6月初,杨希闵、刘震寰与陈炯明等军阀勾结,在广州公开叛乱。正在东征的黄埔校军及其他部队迅速回师平叛。中共广东区委成立以罗亦农为负责人的革命委员会,发动群众积极支援部队,并指示铁甲车队配合主力作战。经过激烈战斗,于6月12日平息了叛乱,歼敌2万余人。改组整编:7月1日,广州大元帅府正式改组为中华民国国民政府。汪精卫任国民政府主席,胡汉民任外交部部长,廖仲恺任财政部部长,许崇智任军事部部长。国民政府成立后,先后将黄埔军校校军和驻在广东的粤、湘、滇等各系部队,统一改编为国民革命军。到年底,共编成6个军,有8.5万人,6万支枪,加上各军校学生6000人,成为一支有相当规模的军队。

中华民国国民政府(图源网络,侵删)

第二次东征在第一次东征期间被打败的陈炯明部队,乘东征军回师广州的机会,于1925年9月重占东江地区。国民政府决定举行第二次东征,任命国民革命军第一军军长蒋介石为东征军总指挥,周恩来为总政治部主任。在周恩来的领导下,东征军组织了政治宣传队,制定了《战时政治宣传大纲》。政治宣传队通过讲演、散发传单、张贴标语等多种宣传形式,发动民众,鼓舞士气。东征军得到当地群众的支持,连战皆捷。10月14日,以共产党员和共青团员为骨干的“攻城先锋队”以死伤官兵400余人的代价,攻克素称“天险”的惠州。11月底,东征军在粤闽边全歼陈炯明残部,第二次东征胜利结束。

在第二次东征期间,国民政府还派部队进剿盘踞广东南路的军阀邓本殷部。南征部队在12月占领钦州、雷州后,于1926年1月中旬渡海作战,收复海南岛。

第二次东征(图源网络,侵删)

意义东征和南征的胜利,使四分五裂的广东迅速获得统一,成为全国唯一的革命根据地,为举行北伐战争准备了比较巩固的后方基地。

本文资料来源为中国人民大学出版社出版的《中国共产党历史》、中国共产党第四次全国代表大会纪念馆网页

- 上一篇:党建 | 五卅运动(下)

- 下一篇:党建 | 争取冯玉祥国民军和首都革命